アニメ

アニメーション「マスターオブトルク」にかけるモノ創り達の思い『ヤマハ発動機 × シモグミ』レポート no.1&東京モーターショウ発表映像も公開!!

2015年10月28日

2015年8月25日に収録された「ヤマハ発動機」初のアニメーション「マスターオブトルク」その制作に関わったスタッフの作品への拘りと魅力を熱く語られました。

今回、ダブあに.jp編集部もその収録現場に立会いさせて頂いた際に感じた、ヤマハ発動機のオートバイをアニメーションで表現する経緯や、表現の拘りと思いを紹介いたします。

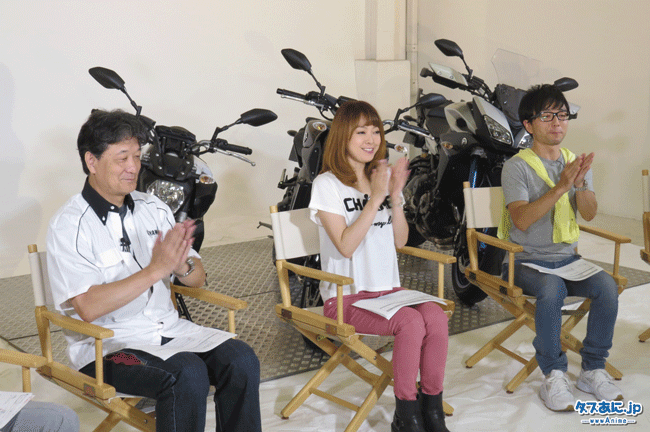

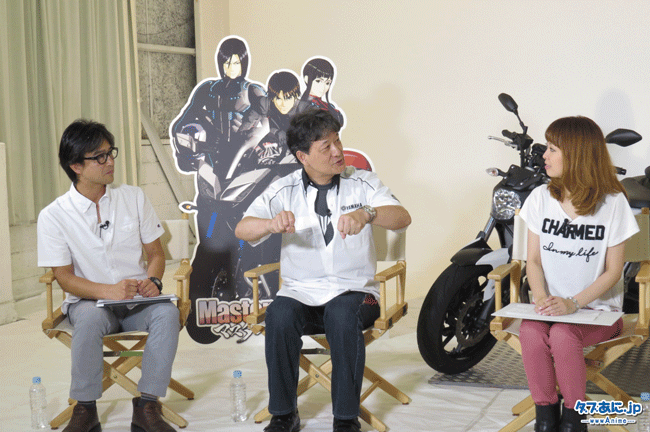

△収録は終止笑いが絶えない和やかな雰囲気

既に公開済みの動画と合わせて、これからアニメーションの世界に飛び込む方やアニメファンの方にアニメーションの面白さ・妙味を感じて頂ければと思います!!

ダブあに.jp編集部もレポート後に、スローで見返してしまう程、細部まで詰め込まれたオートバイの魅力を改めて体感してしまう程でした!!

■「マスターオブトルク」レポート出演

牧野浩(エグゼクティブプロデューサー/ヤマハ発動機)

下山真吾(監督/シモグミ)

声優:

野島裕史(天羽 騨)

榎本温子(御影 真希奈)

萩原晴郎(日向 光太郎)

Rport.1 バイクのヤマハ発動機が何故アニメをつくったのか?

陸・海・空 さまざまなフィールドで活躍するエンジン製品を製造する、日本を代表するオートバイメーカーであるヤマハ発動機。

現在、日本に留まらず、欧米などグローバル展開を行い世界で大きなシェアを誇っています。

今回、ヤマハ発動機が初の試みとして挑んだオートバイをアニメーションで再現する試みにいたる経緯が明らかになりました。

“オートバイ”において、欧米では広く一般的に周知されており、文化的にも成熟された市場。

ですが、欧米の人気に対して、日本では一時期の売上げ上昇から人気が下降。

下火になった人気は、各社の企業努力によって現在までに徐々に向上はしてきていますが、それでも最近はやや寂しくなって来たと語る牧野氏。

特に昨今、少子化を含めて若い世代のバイクに対する興味が薄れてしまったと感じているようです。

その傾向は、欧米においても同様の兆しが伺え、オートバイ市場の将来的な不安を感じているようです。

ヤマハ発動機では、商品告知や企業メッセージは、専門誌や販売店などを通して行ってきましたが、お客様とのコミュニケーションのズレを察知。

特に若者の層とのギャップによって伝えたいメッセージが届かなくなったようです。

牧野氏はそのような状況を打開するために、若い人に受け入れられやすい方法を模索、いくつかのアイディアから、若い人にも受け入れられやすいアニメーションでオートバイを表現するアイディアを選択されました。

アニメーションは日本においてメジャーな文化として根付いていますが、実は、欧州でもアニメ・漫画に関するイベントが精力的に開催され多くの支持を得ています。

現在こそ、日本のアニメーションや漫画はコンテンツメーカーによって海外発信に力を注ぐようになりましたが、そこに至る前には海外で提供される日本のコンテンツはごく限られていました。

その少ない日本のコンテンツにも関わらず、フランス、イタリアの方々は限られた日本のアニメを見て育った方が多いと言われており、この点に着目しヨーロッパ文化との日本文化の親和性を考察。

日本のオートバイメーカーとして考えた場合、自分たちの特質や、強みは何かと考え紐解き、日本らしさを考察した結果、ゴッホや、セザンヌなどの印象派作家が感銘を受け作品にも影響を及ぼした浮世絵が浮上。

印象派と浮世絵において、頭の中のイマジネーションを表現する意味で近い概念があると感じ、広重の富嶽三十六景など、本当の世界ではなくイメージの世界を表現する事においては、現代のアニメーションがそれであると結論に至りました。

欧州と日本の親和性を考えると、アニメーションはスピリットやフィロソフィー、思いを伝える手段に最適だと牧野氏は語ります。

この新しい試みは、「マスターオブトルク」のアニメーション公開によって、モーターサイクルの販売台数において欧州で好調なMTの販売に少なからず寄与し、世界で好評頂く結果となったそうです。

Season.2では新しくトレーサーというバイクを登場させたが、こちらも品切れがおきる事態となったと語る牧野氏。

△トレーサーの実車を目の当たりにしましたが、最新のバイクはかっこいいです!!(写真監督/下山氏)

アニメーションを作ろうと決めた中でヤマハ発動機が一緒に制作してくれる企業探しに白羽の矢が当たったのは、TVアニメ「巷説百物語」「BUZZERBEATER」のOP&ED演出・絵コンテ、CGアニメ「スケアクロウマン」の副監督などの実績を持つシモグミ代表の下山氏。

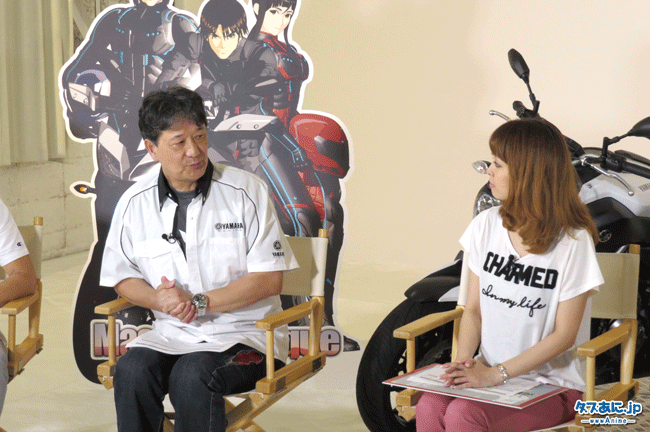

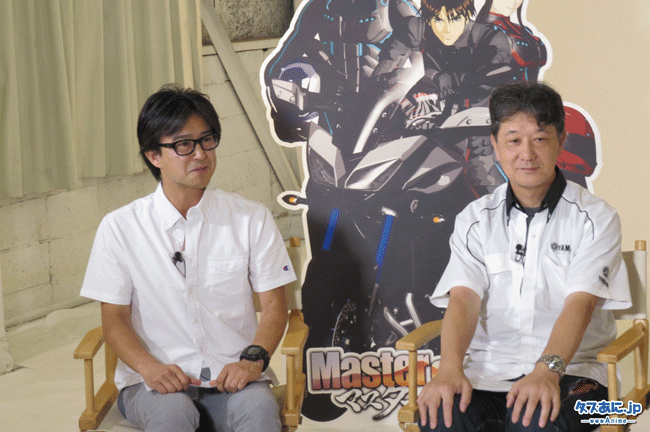

△「マスターオブトルク」制作の根幹を担う牧野氏と下山氏

榎本:「どういった形で2人は出会ったのですか?」

と、「マスターオブトルク」制作のキーマン2人の出会いのエピソードについて語られました。

その質問に、ちょっと控えめな監督下山氏が口を開く。

下山氏:「急に・・・!」

牧野氏:「ピンポンダッシュで!」

2人の関係を感じさせる冗談のやり取りも、今日はちょっと緊張気味でした。

※特に下山氏は緊張がこちらまで伝わってきます。

下山氏:

いろいろな会社さんを探されたと思うのですが、ヤマハさんとお付き合いされている会社に出入りしていたかつて一緒に仕事をした仲間がご縁をつないてくれました。

うちは小さい会社ですが、根性ある会社を探されていたのかなと・・・(苦笑)。

牧野:

一緒にヤマハ発動機において初めての試みを行うに当たり、制作からストーリー、キャラクターデザインまで丸投げして、後で協力みたいな形は望んでおらず、自分たちのメッセージを一緒に作って頂ける企業と、ヤマハ発動機の要望や思いを受け止めて欲しいし、作り手の熱い思いも受け止めたい、そんなキャッチボールができる企業を探していました。

今回、ヤマハ発動機と一緒に取り組んでくれる企業を探している中で、シモグミさんがうまくリンクしました。

下山:

シモグミは作画部門以外、アニメ制作の機能が揃ったスタジオです。

キャラもCGならすべて社内で制作ができます。

初めてお会いさせていただいた時、このプロジェクトのコンセプトお聞きし、ぜひヤマハ発動機さんの考えを汲み取ったアニメーションを作らせていただきたいと思いました。

そして、今回メインキャラCVを担ったのは、過去に下山氏が副監督として制作に参加したTVシリーズ「スケアクロウマン」のメインキャストの方々。

複数の声優さんを集めた厳正なるオーディションを行ったにも関わらず、偶然にもまた同じメンバーが集う結果になったそうです。

この夢の再会が、さらに作品の魅力を引き立て制作に関わる関係者一丸となった息のあった作品造りができたようです

Episode.2 アニメ本編におけるバイク屋、アニメ屋のこだわり

「マスターオブトルク」の話を作る上で、ヤマハ発動機の牧野氏が重点を置いたのは“テーマ”そして、“オートバイメーカーとしてのバイク表現”への拘りでした。

オートバイに乗車する際の発生するサスペンションのリアルな動き、重力も再現。

監督の下山氏はその思いに応えるべく、牧野氏と納得するまで“思い”や“表現方法”について何度もディスカッションを重ね、重厚なテーマを作成。

そして、牧野氏たちオートバイのプロフェッショナル達による監修によって、こだわりのバイクアクションを盛り込んだ見応えあるアニメーションが誕生しました。

アニメーションの世界においては、荒唐無稽で非現実的なところが視聴者に魅力を感じて頂く要素のひとつではありますが、「マスターオブトルク」は通常のアニメーションが用いる誇張した表現を、より現実に近づける必要があったと語る下山氏。

オートバイを乗っている人が「マスターオブトルク」を観た時に、オートバイらしさを感じてもらえる事を求められたとの事です。

しかし、アニメーションに関する知識も豊かな牧野氏は、アニメーションのダイナミックな表現について無くしてしまわないようにともリクエストされており、その現実と、空想の狭間で、どういうところに落としどころがあるのか考えると、表現の仕方に工夫が必要であり、困難を極めると感じたそうです。

その表現の難関に立ち向かうべく産まれた物語のテーマが「デジタル」と「アナログ」の対決。

デジタルを悪者に設定するというわけではなく、アナログがあってのデジタルの効率性が活かされます。

オートバイに置き換えると、

- サイドスタンドがないと自立すらしない。

- 雨が降ったらオートバイも人も濡れる。

- とにかく夏は熱い!冬は寒い!

人とバイクが一体化して初めて成立します。

アナログの魅力が満載のオートバイは、それ故に人間の感性に響く乗り物と語る牧野氏。

アナログな要素が多いオートバイの魅力を描くために、搭乗するキャラクターにも焦点をあて、人間ドラマを構築していく事で、現実的な表現、誇張する表現のブラシュアップができたようです。

ただのオートバイの製品CMや宣伝的な内容ではなく、また昨今流行りの「萌え」アニメではない手法でのアニメーション作りを念頭に、軸としてキャラクターが見る人に何を伝えるかをしっかり考え、ストーリーを骨太にもっていくように構成。

アニメーションとして表現が難しいと感じたのは、様々な要因によって表現の追求がなされてない物理的に起こりえる動作、例えばオートバイが止まる際に起こるサスペンションの複雑なアナログな動きを理解し丁寧に反映させるところでした。

シモグミのスタッフの中には、自動二輪どころか自動車の免許さえも持っていないメンバーが多いそうで、「クラッチって何?」「バイクってアクセルひねればいいんじゃないの?」という状況。

オートバイの基本的な勉強から始められたそうです。

オートバイメーカーのヤマハ発動機から見ると、既存のアニメーションで表現されているオートバイは、ハンドルをしっかり手でグリップされていない事や、道路を曲がるときにオートバイが滑ってしまっているとの事、それに伴うサスペンションの上下など、オートバイの魅力でもある部分が表現されていない事を残念に感じていたようです。

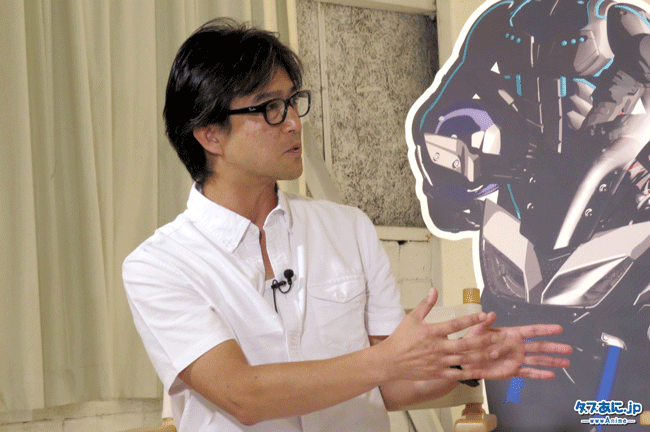

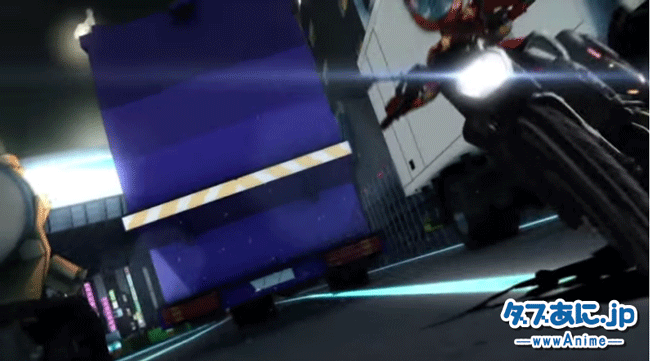

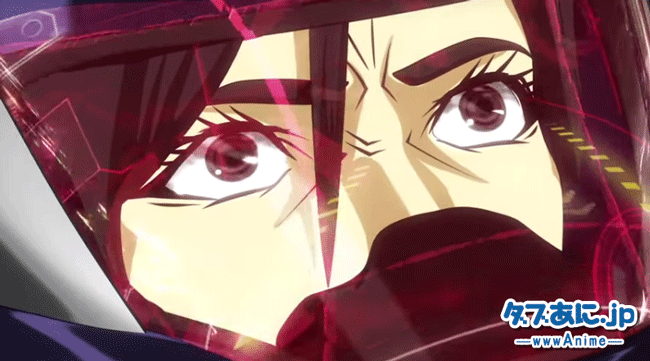

△「マスターオブトルク」Season1の一場面

オートバイの基本的な動きとして、曲がるときは前7:後3でフロントブレーキを中心(ブレーキをかけながら)に、オートバイ前方が減速して車体が沈みこむノーズダイブ(前が沈んで後側が尻上がりになる様子)をし、減速した所で、サスペンションが上がりながら舵角がついて曲がっていくと解説する牧野氏。

△オートバイの動きを解説する牧野氏

アクセスをあけるとリアサスペンションが沈み、トラクションがかかって、もう1回二次旋回をするそうです。

△「マスターオブトルク」Season1の一場面

1〜1.5秒の演出に、通常のアニメーションでは表現しない部分まで拘ってます。

オートバイメーカーとして、このオートバイの基本的な動きが表現されてないと違和感を感じてしまうそうです。

実際のオートバイを動画で撮影すると当たり前に起こる部分を、アニメーションで再現してみたいというヤマハ発動機の思いを徹底的に表現されました。

アクセルを開ける時の動作に注目すると、ぞうきんをしぼる様に、剣道やゴルフの握り方などの動作が発生し、グリップと腕が円を描きます。

頭がふらついたりせず、円で挙動を逃がす事にも力を注がれたようです。

△ぞうきんをしぼるようにグリップ!

△ぞうきんしぼりと円を描くような腕をみんなで再現。

頭がふらついたりせずに、円を描くように手を配置する事が、曲がるときの姿勢がポイント。

基礎的な所をしっかり考えながら作り込み、時には牧野さんが作成スタッフの隣に座って、アニメーションの監修や指導を行い、リアルなオートバイアニメーションを作り上げられたようです。

「マスターオブトルク」Season.1ジェネシスカフェにて真希奈がオートバイを止めるさりげないシーンにおいても、ブレーキをかけた際に、フロントサスが沈んで止まるように再現。

△ノーズダイブ①:サスペンションが沈んで前方が沈んでます。

△ノーズダイブ②:そして、サスペンションが上がって水平に!!

この時、アニメーションではありがちな、オートバイを停車させる時に使用されるサウンドエフェクト、「キキキー」などのブレーキ音は、実は整備不良の音で現実ではブレーキがキチンと効いていない事になるそうです。

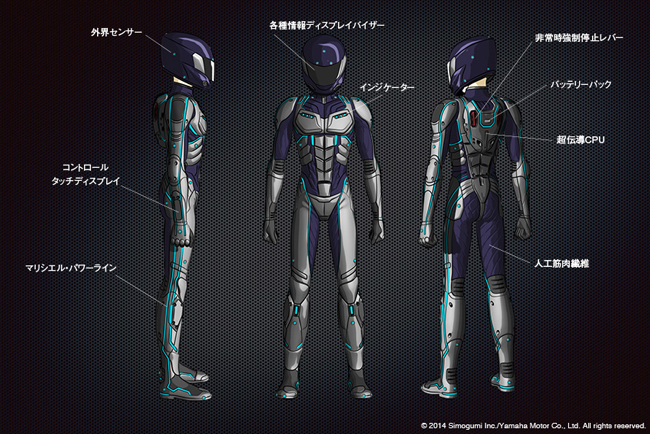

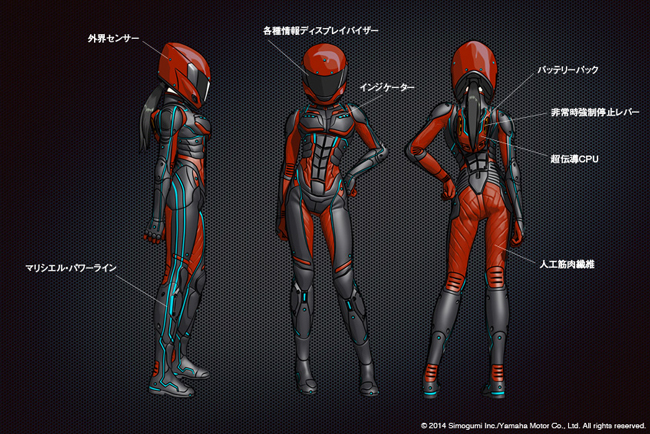

ライディングスーツのデザインの拘り

ライディングスーツは、実際に「こういうものがあるべき」という機能性にこだわって議論を重ねてデザインされたとのこと。

何度も試行錯誤を重ね、昨今のアパレル業界における素材の進化も踏まえて製品化可能なものが完成。

きちんとプロテクトされたスーツは、オートバイに乗った際のリスクも軽減され快適性も備わっています。

スーツひとつにも実際に動けるスーツをイメージし試行錯誤を重ねて制作したそうです。

△ライディングスーツ設定資料

オートバイのドライブスーツを調べると、いろんな機能がついています。

この日、牧野氏が履いていたジーンズもライディングウエアの一種で、ライディング中に空気が出る仕組みを搭載。

夏場の走行も足下の換気機能で快適。

さらに、プロテクションもはいっているので、安全面も考慮されたライディング用デニムでした。

作中に光太郎が着用していたデジタルスーツは、実際に存在する電気を通電させると収縮する素材をモチーフに、筋肉も電気で動いている事を関連付けて、身体の増強ができないかと考察。

人間の体を補完するデジタルウェアができるなと想起されたそうです。

牧野氏:

人間の身体は補完できそうですが、レース等で実力以上の高速走行中に“こんなスピードでは走れない”という恐怖心を誰もが働いてしまいます。

例えば、筋肉が増強されてコンピュータによるシミュレーションによって、国際A級の走りができるスーツが出来たとしても、人のこころのブレーキ“ビビリミッター”が発動してその先には踏み込めない。

そのビビリミッターを解消するスーツとして、本作では精神的な部分までコンピュータが介在するスーツを登場させました。

一般人が超えられない限界値“ビビリミッター”を搭載したデジタルスーツ。

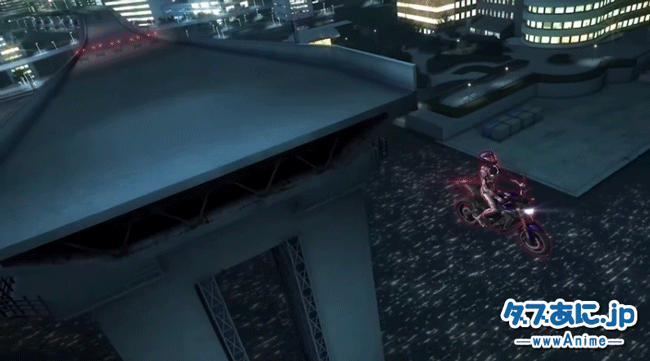

精神的な部分まで介在させたスーツで、作中では光太郎がリミット解除によって、工事中の高速から空に飛んで行きました・・・。

逆に主人公の騨はプロテクトがついた一般的なアナログのライディングウェアを着用。

今回、アナログ、デジタルのライディングスーツのデザインを担当したのは宇宙戦艦ヤマト2199でヤマトなど地球側メカニックデザインをされた玉盛順一朗氏。

下山氏とは昔からの顔馴染みで、たっての希望でオファーし参加されたそうです。

パワードスーツという外骨格的なスーツではなく、未来的なフィット感のあるスーツのデザインを依頼し、こちらも幾度となくデザイン案を用いて検討されたそうです。

玉盛氏も、デザインの制作にあたりバイク屋におもむき、自らスーツを試着してインナープロテクターなどを理解と実感しながら作成に着手されました。

舞台デザイン

△「マスターオブトルク」の舞台背景は近未来の東京。

欧州や日本での広告やCMを作ると、どうしてもメインで販売する国の背景が起用されます。

メッカのヨーロッパやアメリカになるのですが、欧州からすると日本の明るくてネオンやサインの煌びやかな背景は非常に好評だそうです。

その好評な理由は何であるかと調査した際に、日本のゲームを欧米の方に好評であり好んで遊ばれる中で、ゲームの世界で東京の首都高を走られたり、最近では映画の情報などでも目にする事が多い事が切っ掛けである事が判明しました。

実際の欧州は、町並みは美しいのですが、国毎のレギュレーションでビルボードや明るいピカピカさせる電飾を使用する事ができないエリアが多く、そういう意味で東京の夜は明るくて美しいそうです。

牧野さんはストーリーとは別シーンとして、この評判の良い東京の町並みを活かし、タンクにうつるきれいな夜景のシーンをリクエスト。(第1話)

このリクエストに応えるべく、下山さんも作品を作るにあたって、国道246を走りながら、光の流れを実際に観察し作品に反映されました。

下山氏:

牧野さんからは、お会いした当初から「海外の人に、日本の東京の夜景は美しいといわれている」「これを描きたい」とオーダーされてました。

今回は国道246を「バイクの聖地」として象徴的に設定し、渋谷、原宿、箱根を通って富士山、さらに246の終着地点沼津まで伸ばしていく予定。

日本の象徴的な道のひとつを背景に、オートバイが颯爽と走るシーンを国内外の視聴者に魅力的に表現したいと思いが込められていました。

キャラクターについて

キャラクターのデザインは、銀河鉄道の夜、タッチなどのアニメ作品のキャラクターデザインを担当された江口摩吏介さんと、若い世代からライトノベルのキャラクターデザインを担当されている遠矢大介さんが参加。

このキャラクターデザインは企画がスタートしてから半年間かかり、紆余曲折し良い形になったのはリリース直前だったそうです。

ここにも、牧野氏のオートバイに対する思いと同じ拘りがあったそうです。

Seson.2からは、Seson.1の雰囲気からもっと若い世代にオートバイアニメーションとして共感を得たいと考え新キャラクターを導入。

この新キャラクターにも、牧野さんや下山さん含めて、導入すべきかで意見が分かれたそうです。

そんな意見のぶつかりあいを経て、Season.2で導入し、Season.1と少し趣向を変えた新しい風を起こされたそうです。

▲鳥見 楓花

早苗の次女でジェネシス・カフェの看板娘。騨に憧れてMT-125に乗る。(スピンオフからMT25)

ライダーとしての才能は騨も認めているほどで、ライダースーツは騨と色違いのお揃い。

脳天気な気分屋。早苗や頴花にいつも甘えている。

▲七宝 瑠璃子

ヒューガ技術研究所の所員。

真希奈が着てしまった新型マリシエル・マーキナーの開発担当兼テストライダー。

光太郎の側近の一人で、献身的に仕えている。

東京モーターショウ2015 最新作映像公開!!

「マスターオブトルク」season1&2に続いて2.5の制作を東京モーターショウ2015で発表。

20秒のショート映像が公開されました。

本作は、若い世代向けと言う事もあり、今迄とはちょっと雰囲気が違う!?

さらに、オートバイアクション&表現に磨きがかかった「マスターオブトルク」の進化に期待せざるをえません!!

▲日吉七海

楓花の従姉妹で沼津南高校に通う高校二年生 弓道部。

外見と違って竹を割ったようなさっぱりした性格。

一人っ子のため楓花を姉のように慕っている。

マスターオブトルクにおいては、オートバイの魅力を伝えるために、ヤマハ発動機とアニメーション制作会社が正面からぶつかりあい細部に渡って表現を追求。

その取組みは、作る物が違えども根本のベースにある考え方は同じです。

本作においては、ほんの数秒の表現にもヤマハ発動機の思いが詰め込まれており、それをシモグミが忠実に再現されました。

ことバイクのアニメーション表現においては、オートバイのプロが徹底的に監修した作品として、構造理解、物理的ムーブメントを深めるには貴重ではないでしょうか。

また、現在のアニメーション演出の定番として起用される誇張表現を現実に即して取捨選択し現実に起こる物理的動作を丁寧に描写しながら、カメラワークでダイナミックに見せる表現も魅力のひとつだと感じました。

今回、ダブあに.jpスタッフもレポートを通して、何気なく見てしまっているアニメーションにおいて、制作サイドの取組みを垣間みる事ができました。

リアルの追求と、空想的表現のバランス感覚は、これから配信される様々なアニメーションを観るときに、別の楽しみ方として活かされる気がします。

マスターオブトルク関連映像はこちら

「マスターオブトルク」権利表記

©2015 Simogumi Inc./Yamaha Motor Co.,Ltd.All right reseved.

サイン付きパネルプレゼントキャンペーンの案内

今回「マスターオブトルク」レポート記念としまして、制作スタッフと声優さんによるサイン寄書きパネルを抽選で1名様、合計2名様にプレゼントいたします!!

応募方法は下記をご確認ください。

①ダブあに.jpのTwitterをフォロー

②下記ツイートをRTしてください。

「マスターオブトルク」レポート記念!!スタッフサイン色紙を各1名様にプレゼント!こちらのツイートをリツイートしてね!!詳しくは、こちらの最後を参照してね♪ #マスターオブトルク pic.twitter.com/eAHcBFLjfl

— ダブあに.jp (@wwwAnime_Editor) October 28, 2015

③当選者にはDMにて発送方法をご連絡いたします。

締切:2015年10月28日〜11月15日 23:59:59

結果発表:2015年11月16日 正午予定